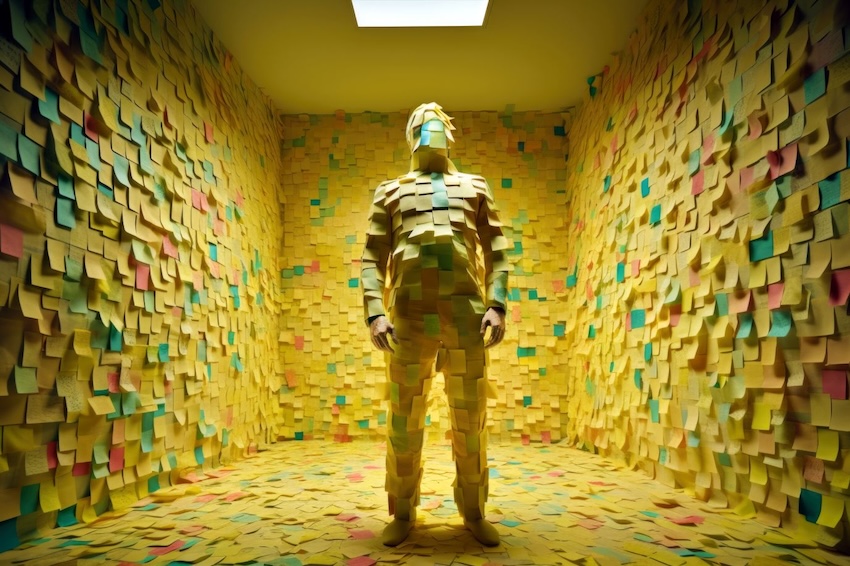

La fin de la mondialisation libérale

L’annonce tonitruante par Donald Trump d’une hausse des droits de douane frappant les importations aux États-Unis a envoyé une onde de choc à travers les marchés et les chancelleries. Brutale, irrationnelle, voire contre-productive : les qualificatifs n’ont pas manqué pour critiquer cette décision. Pourtant, au-delà de l’émotion immédiate, cette escalade tarifaire semble confirmer une volonté plus profonde du président américain : refermer définitivement la parenthèse de la mondialisation libérale, au risque de précipiter le monde dans une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles.

Une stratégie décomplexée

Trump n’en est pas à son premier coup d’éclat protectionniste. Dès 2018, il avait imposé des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, frappant notamment l’Europe et la Chine. Cette fois, la mesure vise un spectre plus large de produits, avec des taux pouvant atteindre 60 % sur certains biens chinois, selon des informations du Washington Post. Une décision qui s’inscrit dans la droite ligne de sa rhétorique « America First », mais dont les motivations dépassent le simple calcul économique. En réalité, cette offensive tarifaire intervient dans un contexte électoral tendu. Alors que Trump mise sur la relance industrielle des États-Unis pour séduire son électorat, il table aussi sur un discours anti-Chine, toujours porteur dans l’Amérique profonde. Les chiffres, pourtant, invitent à la prudence : selon le Peterson Institute for International Economics, les droits de douane déjà en place coûtent près de 500 000 emplois aux États-Unis et pèsent sur le pouvoir d’achat des ménages. Une contradiction flagrante que l’administration Trump semble ignorer, préférant miser sur l’affichage politique plutôt que sur l’efficacité économique.

La réaction des partenaires commerciaux des États-Unis ne s’est pas fait attendre. Pékin a d’ores et déjà annoncé des mesures de rétorsion, tandis que l’Union européenne, bien qu’affaiblie par ses divisions internes, pourrait riposter à son tour. Le scénario d’une guerre commerciale généralisée, avec son cortège de perdants, devient chaque jour plus plausible. Les entreprises, premières victimes collatérales, sont en première ligne. Les multinationales américaines, déjà confrontées à des chaînes d’approvisionnement perturbées, redoutent une nouvelle hausse des coûts. Un dirigeant du secteur automobile, sous couvert d’anonymat, confie : « On paie aujourd’hui les conséquences d’une politique qui privilégie les tweets aux négociations. » Les marchés, eux, oscillent entre résignation et nervosité.

L’impasse trumpienne

Au-delà de l’économie, c’est l’équilibre géopolitique mondial qui se trouve ébranlé. En durcissant le ton face à la Chine, Trump accélère la fragmentation des blocs commerciaux. Les pays émergents, pris en étau entre les deux géants, pourraient être contraints de choisir leur camp, renforçant ainsi une bipolarisation dangereuse de l’économie mondiale.

Par ailleurs, cette politique unilatérale sape un peu plus les institutions multilatérales, à commencer par l’OMC, déjà affaiblie par des années de blocage. L’Organisation mondiale du commerce, conçue pour arbitrer les différends commerciaux et garantir un cadre de règles équitables, se retrouve paralysée par le veto américain au renouvellement de son organe d’appel depuis 2019. En contournant systématiquement ses mécanismes, Trump légitime une approche où les rapports de force priment sur le droit international. Le risque ? Un système commercial où la loi du plus fort remplacerait définitivement les règles communes. Les pays les moins influents, incapables de rivaliser par des mesures de rétorsion massives, seraient condamnés à subir les diktats économiques des grandes puissances. Cette dynamique menace d’entraîner une fragmentation durable des échanges, où chaque État négocierait en position de faiblesse, au détriment de la prévisibilité et de la coopération nécessaires à la croissance mondiale. Une régression dangereuse vers le mercantilisme du XXe siècle, que même les entreprises multinationales, pourtant habituées aux turbulences géopolitiques, redoutent désormais ouvertement.

Reste une question : dans un monde déjà fragilisé par les crises successives, qui paiera le prix de cette surenchère ? Les dirigeants d’entreprise, comme les décideurs politiques, devront rapidement trancher entre la résistance et l’adaptation à cette nouvelle donne. Une chose est sûre : personne n’est à l’abri du contrecoup.

Retrouvez l’ensemble de nos articles Décryptage